Dans le domaine fascinant de la science des matériaux, les structures métallographiques servent de plan de base pour comprendre les métaux, tout comme l'ADN représente l'essence de la vie. Imaginez les métaux non pas comme des substances inertes, mais comme des entités dynamiques dont le "code génétique" dicte leur force, leur flexibilité et leur résistance. Cet article se penche sur la "carte ADN du monde des métaux", en décodant 14 structures métallographiques clés qui forment l'architecture microscopique des métaux. Ces structures sont les motifs cachés révélés au microscope, qui influencent tout, de la durabilité des poutres d'acier d'un gratte-ciel à la précision des composants aérospatiaux.

L'analogie avec l'ADN est pertinente car, tout comme les séquences génétiques déterminent les caractéristiques d'un organisme, les structures métallographiques - formées par l'agencement des atomes, des grains et des phases - régissent les propriétés mécaniques, thermiques et chimiques d'un métal. Pour les ingénieurs et les scientifiques, la maîtrise de ces structures s'apparente à l'ouverture d'un code génétique, permettant la conception de matériaux de qualité supérieure.

Au Heeger MetalNous sommes spécialisés dans les produits de haute qualité réfractaire métal produits avec une variété de matériaux, de formes et de spécifications, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles et scientifiques.

Que sont les structures métallographiques ?

Les structures métallographiques font référence aux arrangements microscopiques complexes au sein des métaux et des alliages, visibles uniquement après une préparation minutieuse et un examen au microscope. Ces structures englobent la taille, la forme et la distribution des grains (régions cristallines), des phases (compositions chimiques distinctes) et des défauts (tels que les dislocations ou les inclusions). Elles émergent des processus de solidification, de déformation ou de traitement thermique que subissent les métaux, transformant une masse fondue en un matériau fonctionnel.

On ne saurait trop insister sur l'importance de ces structures, qui influencent directement les propriétés d'un métal. Par exemple, une structure à grains fins peut améliorer la ténacité et la résistance à la fissuration, tandis qu'une structure grossière peut améliorer l'usinabilité mais réduire la résistance. Concrètement, la compréhension des structures métallographiques permet aux ingénieurs de prédire le comportement d'un métal sous contrainte, sous l'effet de la corrosion ou à des températures élevées, ce qui est essentiel pour des applications dans des secteurs tels que l'automobile, la construction et l'électronique.

Pour renforcer la métaphore de l'ADN, il faut considérer les structures métallographiques comme le "code génétique" incorporé dans les métaux. Tout comme les brins d'ADN codent pour les protéines qui construisent les tissus vivants, ces structures codent les "instructions" pour la performance d'un métal. Des modifications, par le biais de processus tels que le recuit ou la trempe, peuvent "réécrire" ce code, tout comme l'édition de gènes. Cette analogie met en évidence la précision requise en métallurgie : une petite modification de la vitesse de refroidissement peut faire passer une structure de ductile à fragile, ce qui a de profondes répercussions.

Composants clés des structures métallographiques:

- Céréales: Cristaux polygonaux formés pendant la solidification ; leurs limites affectent la résistance.

- Phases: Régions homogènes avec une composition uniforme, comme alpha ou beta dans les alliages.

- Défauts: Imperfections telles que des vides ou des impuretés qui peuvent soit affaiblir, soit renforcer le matériau.

Les 14 principales structures métallographiques

Le domaine de la métallographie est défini par un certain nombre de microstructures critiques qui déterminent les propriétés et les performances des métaux et des alliages.

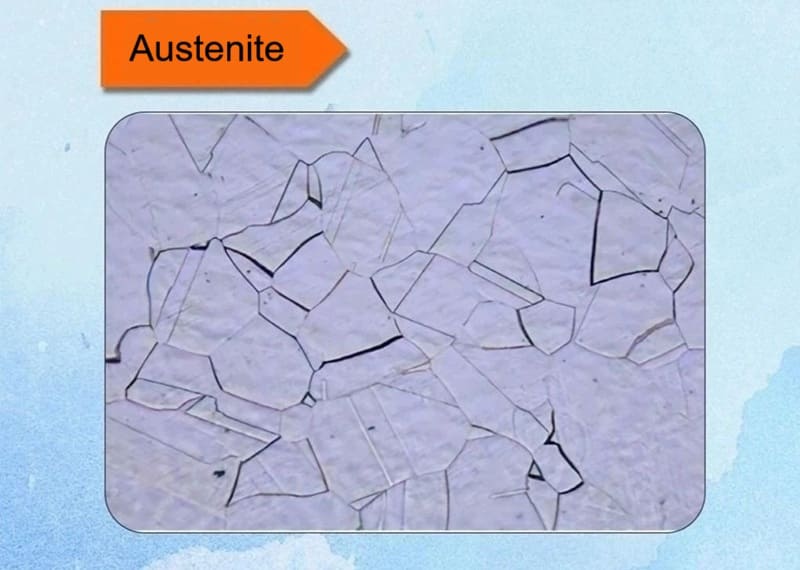

1. Austenite

Cette phase cubique à faces centrées est stable à haute température (plus de 912°C pour le fer) et n'est pas magnétique. Dans les aciers inoxydables, le chrome et le nickel prolongent sa stabilité jusqu'à la température ambiante. Elle se caractérise par des grains équiaxes et une grande solubilité du carbone. Formée par chauffage, elle permet le travail à chaud. L'austénite offre une résistance à la corrosion et une formabilité supérieures. Elle est utilisée dans les ustensiles de cuisine et les implants médicaux, mais elle peut être sujette à l'écrouissage.

Caractéristiques principales :

- Structure cristalline : Cubique à faces centrées (FCC). Cette structure comporte un atome à chaque coin du cube et un au centre de chaque face. Le réseau FCC est plus "ouvert" que les autres structures de fer, ce qui permet aux atomes de carbone de se dissoudre interstitiellement (dans les espaces entre les atomes de fer) avec une relative facilité.

- Carbone Solubilité : De toutes les phases du fer, l'austénite est celle qui présente la plus grande solubilité pour le carbone. Elle peut dissoudre jusqu'à ~2.1% carbone en poids à 1147°C (2097°F). Cette teneur élevée en carbone est cruciale pour le traitement thermique.

- Non magnétique : Elle est généralement non magnétique, ce qui est un moyen simple de la distinguer de la phase magnétique de la ferrite.

- Stabilité : Elle n'est stable qu'à des températures élevées (dans des conditions d'équilibre). Pour un acier au carbone ordinaire typique, l'austénite existe entre 727°C (1341°F) et 1495°C (2723°F). Cette plage de température est définie sur le Diagramme de phase fer-carbone.

Formation et rôle dans le traitement thermique :

L'austénite n'est pas une phase à température ambiante dans la plupart des aciers. point de départ de presque tous les traitements thermiques. Le processus est le suivant :

- Chauffage (austénitisation) : L'acier est chauffé au-dessus de sa température critique supérieure (ligne A₃ ou Acm sur le diagramme des phases), transformant sa microstructure à température ambiante (généralement de la ferrite et de la cémentite) entièrement en austénite.

- Trempage : Il est maintenu à cette température pour obtenir une composition chimique et une température uniformes dans l'ensemble de la pièce.

- Refroidissement (trempe et revenu) : L'acier est ensuite refroidi à une vitesse spécifique et contrôlée. La façon dont l'austénite se transforme lors du refroidissement détermine les propriétés finales de l'acier (dureté, résistance, ténacité). C'est l'étape la plus critique.

2. Ferrite

La ferrite, également connue sous le nom de fer alpha, est une phase magnétique douce avec une structure cristalline cubique centrée. Elle se forme dans les aciers à faible teneur en carbone lors du refroidissement lent de l'austénite. Au microscope, elle se présente sous la forme de grains polygonaux de faible dureté. Sa formation nécessite des températures inférieures à 912°C dans le fer pur, mais les éléments d'alliage comme le silicium le stabilisent. Ses propriétés comprennent une ductilité et une soudabilité excellentes, ce qui en fait un matériau idéal pour les panneaux de carrosserie automobile. Toutefois, sa faible résistance limite son utilisation dans les applications à forte charge.

Caractéristiques principales :

- Structure cristalline : Cubique centré sur le corps (BCC). Cette structure comporte un atome à chaque coin du cube et un au centre du cube. Les espaces interstitiels dans le réseau BCC sont plus petits que dans la structure FCC de l'austénite.

- Carbone Solubilité : La ferrite a une très faible solubilité pour le carbone. Il peut dissoudre un maximum de seulement 0,022% carbone en poids à 727°C (1341°F). À température ambiante, sa solubilité est quasiment nulle (~0,005%). Cette très faible teneur en carbone est la principale raison de sa douceur et de son manque de dureté.

- Magnétique : La ferrite est fortement magnétique. En fait, c'est la phase responsable du magnétisme dans les aciers au carbone ordinaires à température ambiante.

- Stabilité : Il s'agit de la phase stable du fer pur à température ambiante et d'un constituant primaire de la plupart des aciers à faible teneur en carbone dans des conditions d'équilibre.

Propriétés :

En raison de sa très faible teneur en carbone, la ferrite présente un ensemble spécifique de propriétés mécaniques :

- Souple : Dureté et résistance très faibles.

- Ductile et malléable : Il présente un allongement élevé, ce qui signifie qu'il peut subir une déformation plastique importante sans se fracturer. Il est donc facile à former et à façonner.

- Dur : Bonne résistance aux chocs à température ambiante.

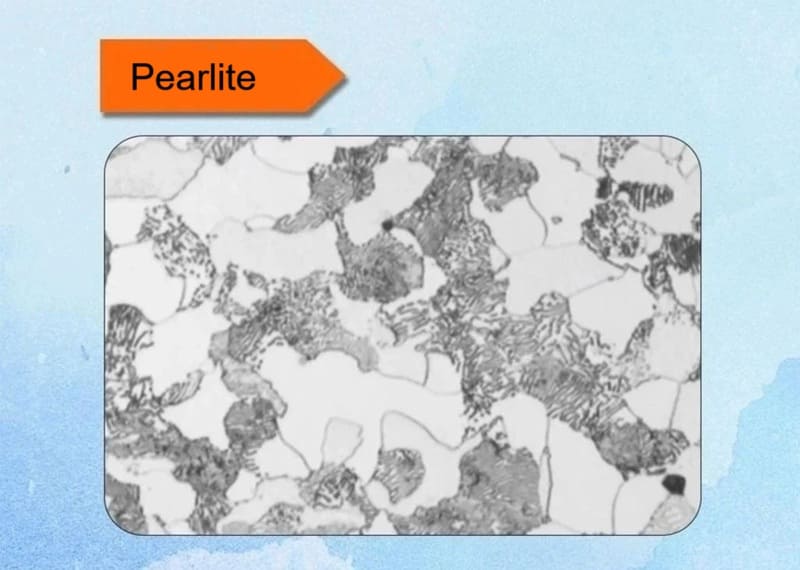

3. Perlite

Cette structure lamellaire est constituée d'une alternance de couches de ferrite et de cémentite, ressemblant à une perle à la loupe. Elle se forme par transformation eutectoïde à environ 727°C dans les aciers au carbone. La finesse dépend de la vitesse de refroidissement - un refroidissement plus lent donne une perlite plus grossière. Elle équilibre la résistance et la ductilité ; on la trouve couramment dans les rails et les fils.

Caractéristiques principales :

- Composition : Un mélange fin et alterné de ferrite souple et ductile (α-fer) et cémentite dure et cassante (carbure de fer, Fe₃C).

- Formation : C'est le produit de la réaction eutectoïde qui se produit à 727°C (1341°F) dans le système fer-carbone dans des conditions d'équilibre. La réaction est la suivante :

Austenite (0.76% C) ⇨ Ferrite (0.022% C) + Cémentite (6.67% C) - Structure lamellaire : Les deux phases se présentent sous forme de plaques parallèles ou de lamelles. Cette structure résulte de la nécessité de minimiser l'énergie au cours de la transformation ; la formation en couches réduit l'énergie de déformation aux frontières entre les phases.

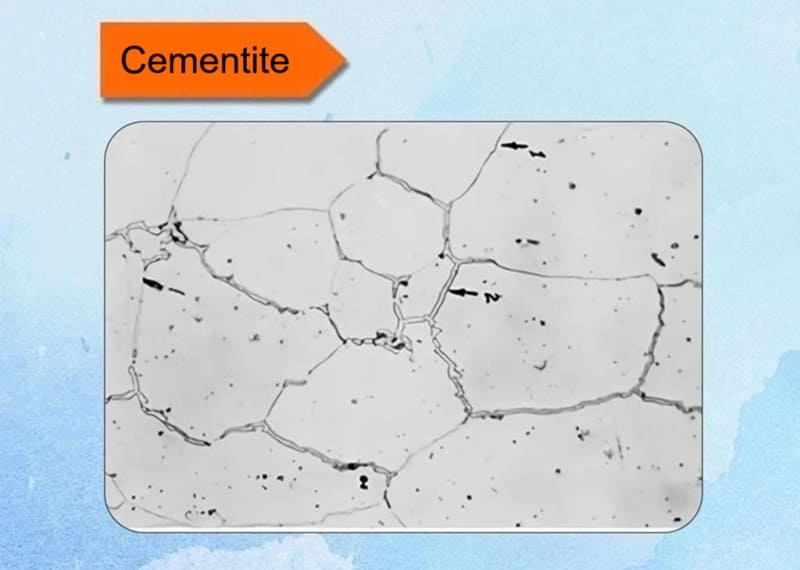

4. Cémentite

Carbure de fer cassant (Fe3C) à structure orthorhombique, se présentant sous forme de particules blanches et dures. Se forme dans les alliages à haute teneur en carbone au cours de la solidification. Améliore la dureté mais réduit la ductilité ; essentiel dans les aciers à outils pour la résistance à l'abrasion.

Caractéristiques principales :

- Composition : Il s'agit d'un composéIl ne s'agit pas d'une solution solide. Sa composition est fixée à 6.67% carbone et 93.33% fer en poids. Cela contraste fortement avec des phases telles que l'austénite et la ferrite, qui sont des solutions solides avec une teneur en carbone variable.

- Structure cristalline : Il dispose d'un orthorhombique structure cristalline complexe et fortement asymétrique. Cette structure contribue de manière significative à son extrême dureté et à sa fragilité.

- Stabilité : La cémentite est métastable. Cela signifie qu'il n'est pas vraiment stable mais qu'il se décompose très lentement (sur plusieurs années) en fer et en carbone (graphite). Cette décomposition est préoccupante dans les fontes, mais elle est négligeable dans la plupart des aciers.

- Dureté : Il est extrêmement difficile (~800-1200 HV) et très fragile. C'est l'une des phases les plus dures que l'on trouve dans les alliages ferreux standard.

- Le magnétisme : Il est magnétique jusqu'à sa température de Curie d'environ 215°C (419°F), après quoi il devient non magnétique.

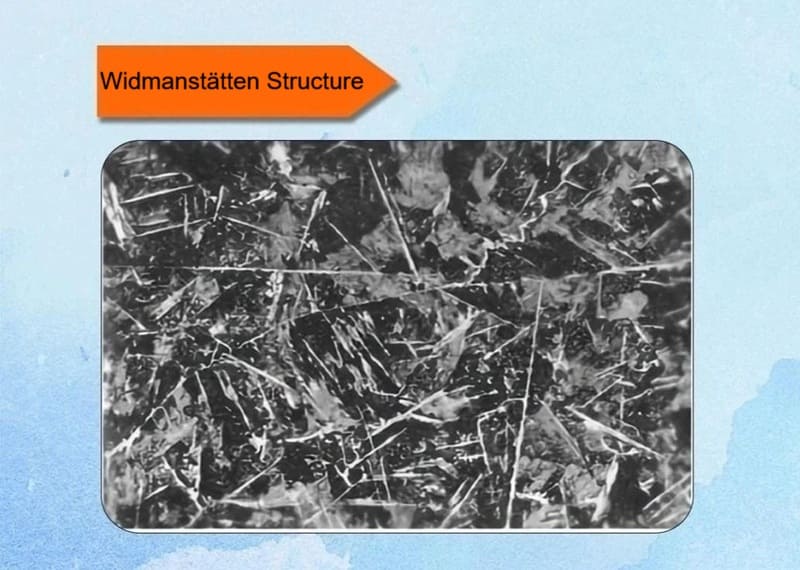

5. Widmanstätten Structure

Caractérisé par une ferrite grossière, en forme de plaque, précipitant à partir des limites de l'austénite, souvent dans des aciers surchauffés. Se forme lors d'un refroidissement lent à partir de températures élevées. Réduit la résistance aux chocs ; apparaît dans les soudures, nécessitant une normalisation pour être affinée.

Caractéristiques principales :

✅Apparence : Il se présente sous la forme d'un réseau de plaques ou d'aiguilles aiguës, orientées cristallographiquement. Dans les aciers, il s'agit généralement de plaques de ferrite ou cémentite.

✅Mécanisme de formation : Il se forme par un transformation par diffusion, déplacement mais avec des conditions spécifiques :

- Taux de refroidissement moyen : Elle se forme à une vitesse de refroidissement trop rapide pour permettre l'apparition de structures d'équilibre (comme la ferrite polygonale), mais trop lente pour former de la martensite.

- Nucléation et croissance : La nouvelle phase (par exemple, la ferrite) se nucléarise de préférence aux joints de grains de l'austénite.

- Croissance orientée : Au lieu de se développer en grains équiaxes, il se développe dans des plans cristallographiques spécifiques du grain d'austénite parent où il y a une bonne correspondance atomique (faible énergie interfaciale). Cela conduit à une morphologie aciculaire (en forme d'aiguille) ou en forme de plaque.

✅Conditions de formation :

- Température d'austénitisation élevée : Une température de chauffage élevée crée de gros grains d'austénite. Les gros grains fournissent un chemin long et ininterrompu pour la croissance des plaques, ce qui rend le motif plus prononcé.

- Composition spécifique de l'alliage : Les aciers contenant des éléments d'alliage spécifiques y sont plus sujets.

- Taux de refroidissement critique : Le taux de refroidissement doit se situer dans une fenêtre spécifique pour favoriser ce type de croissance.

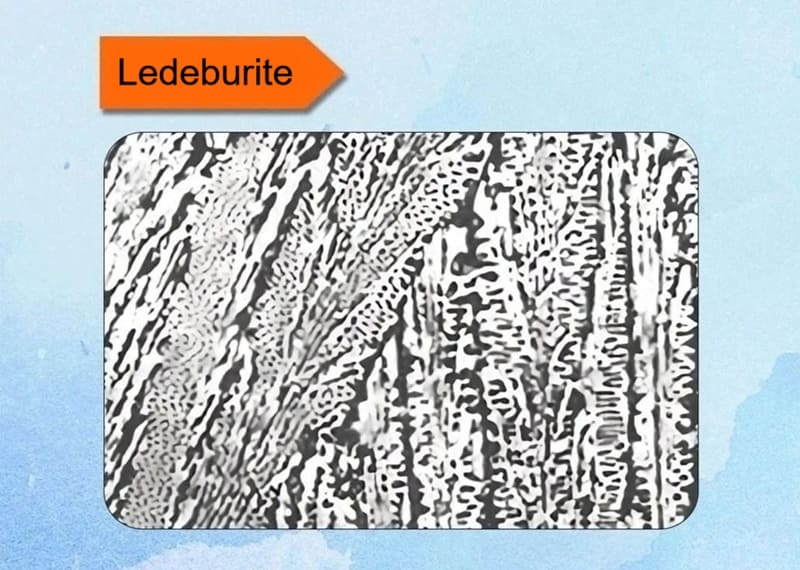

6. Lédéburite

Mélange eutectique d'austénite et de cémentite dans les fontes, apparaissant comme une structure tachetée. Se forme à 1147°C dans les fontes hypereutectiques. Fournit une dureté extrême pour les pièces d'usure telles que les cylindres de broyeurs.

Caractéristiques principales :

- Définition : La lédéburite est une mélange eutectique d'austénite et de cémentite. Un mélange eutectique est une structure biphasée qui se solidifie à une composition et une température spécifiques à partir d'une solution liquide.

- Composition : Il se forme à la composition de carbone fixe de 4.3% en fonction du poids.

- Température de formation : Il se solidifie à une température constante de 1147°C (2097°F) par la réaction eutectique :

Liquide (4.3% C) ⇨ Austenite (2.11% C) + Cémentite (Fe₃C) - Apparence : Au microscope, elle présente généralement un motif caractéristique en "écriture chinoise" ou en rosette, où la cémentite forme un fond continu avec des îlots ou des globules d'austénite (qui se transforment ensuite en d'autres structures lors du refroidissement).

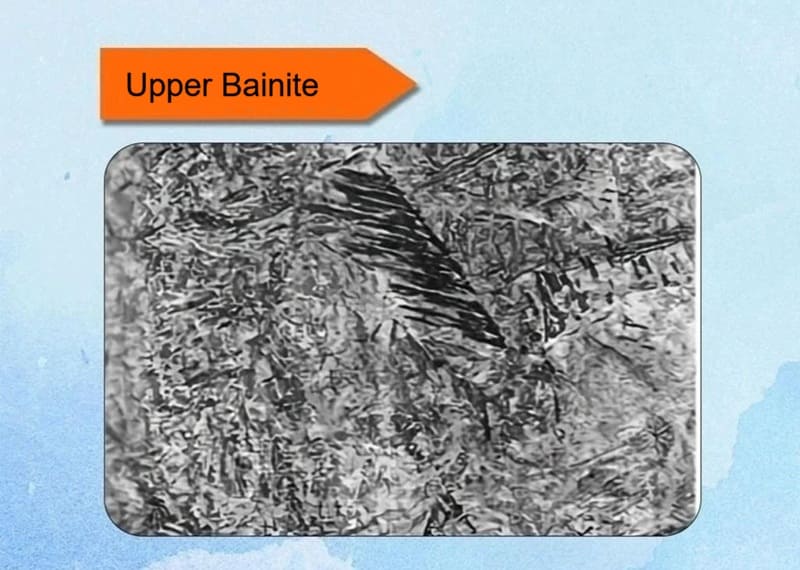

7. Bainite supérieure

Bainite supérieure est l'une des deux principales formes de bainite, une microstructure qui se forme dans l'acier lors du refroidissement continu ou de la transformation isotherme de l'austénite à des températures situées entre celles qui produisent de la perlite et celles qui produisent de la martensite. Elle se forme au haut de gamme de la plage de température bainitique.

Caractéristiques principales :

✅Plage de température de formation : Il se forme généralement entre environ 350°C et 550°C (662°F - 1022°F). Il s'agit de la partie "supérieure" de la plage de transformation de la bainite.

✅Mécanisme : Il se forme par un diffusion-displaisance transformation. Bien qu'elle partage certaines caractéristiques avec une réaction contrôlée par diffusion (comme la perlite), la diffusion du carbone est limitée et ne peut se produire sur de longues distances. Les atomes de fer se déplacent de manière coordonnée et cisaillée, comme dans la martensite, mais beaucoup plus lentement.

✅Microstructure : La microstructure classique de la bainite supérieure consiste en.. :

- Laths ou plaquettes de ferrite : Il s'agit du corps principal de la structure.

- Précipités de cémentite : Cémentite (Fe₃C) les particules se précipitent entre les lattes de ferrite ou aux limites des lattes de ferrite. Il s'agit d'une caractéristique essentielle qui permet de distinguer la bainite inférieure.

- Au microscope, la structure globale se présente souvent comme suit plumeux ou en paquets de lattes parallèles.

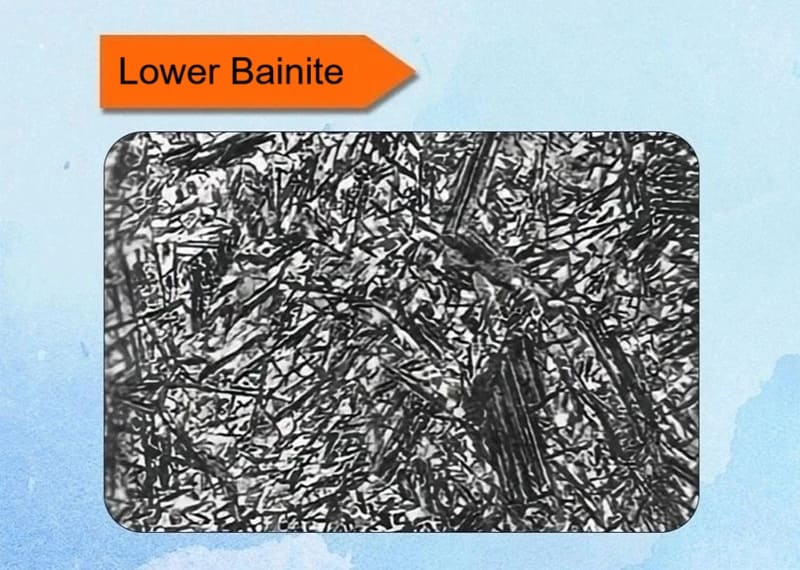

8. Bainite inférieure

Bainite inférieure est la deuxième forme principale de bainite, qui se forme au niveau de la couche d'ozone. extrémité inférieure de la plage de température de la bainite. Elle est généralement considérée comme plus souhaitable que la bainite supérieure pour les applications nécessitant une bonne combinaison de résistance et de ténacité.

Caractéristiques principales :

✅Plage de température de formation : Il se forme généralement entre environ 250°C et 350°C (482°F - 662°F). Il s'agit de la partie "inférieure", plus froide, de la plage de transformation de la bainite.

✅Mécanisme : Comme la bainite supérieure, elle se forme par le biais d'une diffusion-displaisance transformation. Cependant, comme la transformation se produit à une température plus basse, la diffusion des atomes de carbone est nettement plus restreinte.

✅Microstructure : La microstructure classique de la bainite inférieure se compose de.. :

- Unités de ferrite en forme de plaques : Ceux-ci apparaissent plus aciculaires (en forme d'aiguille) ou en forme de plaque par rapport à la structure en labyrinthe de la bainite supérieure.

- Précipités de carbure fin : La caractéristique principale est la présence de très particules fines de carbure précipitées à l'intérieur les plaques de ferrite. Il s'agit d'une distinction essentielle par rapport à la bainite supérieure. Les carbures sont souvent orientés à un ~Angle de 55 à 60 par rapport à l'axe long de la plaque de ferrite.

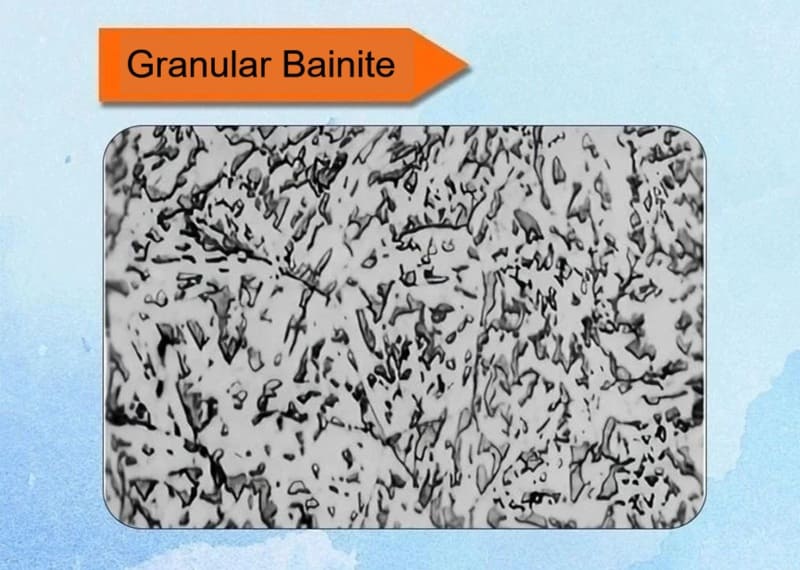

9. Baïnite granulaire

Bainite granulaire est une microstructure bainitique distincte qui se forme généralement dans les aciers à faible teneur en carbone et faiblement alliés pendant le refroidissement continu (par exemple, refroidissement à l'air ou laminage contrôlé), souvent à des vitesses de refroidissement légèrement plus lentes que celles qui produisent la bainite supérieure. Elle se caractérise par son aspect morphologique unique plutôt que par un mécanisme de transformation spécifique.

Caractéristiques principales :

✅Microstructure : Le nom "granuleux" vient de son aspect au microscope optique. Il se compose de :

Constituants irréguliers, semblables à des îles (les "granules") dispersés dans une matrice de ferrite sans caractéristiques. Ces îles sont souvent appelées Électeurs du MA (Constituants de la martensite et de l'austénite).

✅Formation : Elle se forme dans une plage de température spécifique, qui chevauche souvent ou se situe juste en dessous de la plage supérieure de la bainite, au cours de la période d'incubation. refroidissement continu. Elle est très fréquente dans la zone affectée thermiquement (HAZ) des soudures et dans les aciers traités thermomécaniquement (TMCP).

✅Processus de transformation :

- Des blocs d'austénite instable, riche en carbone, sont entourés d'une matrice de ferrite bainitique.

- Lors d'un refroidissement ultérieur, ces régions d'austénite enrichies en carbone se transforment en un mélange de martensite et austénite retenue (constituants MA). Ils n'ont pas le temps de se décomposer en ferrite et en carbure comme dans la bainite classique.

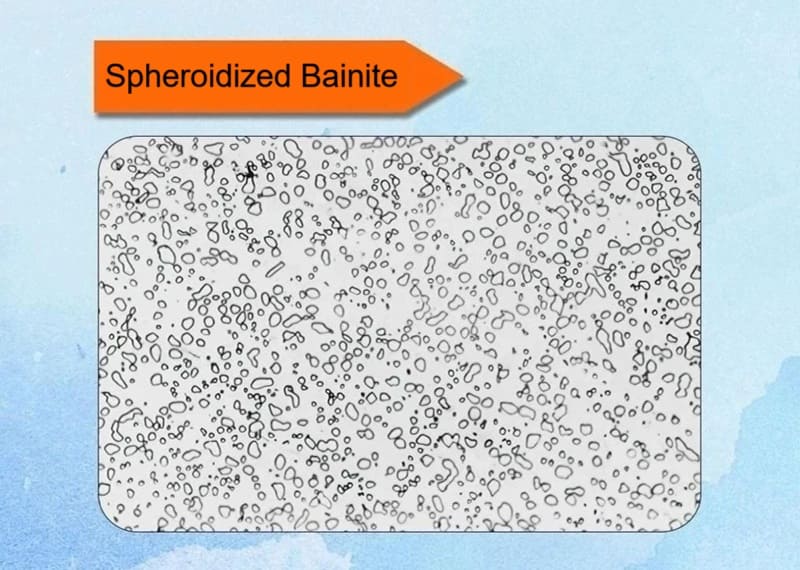

10. Baïnite sphéroïdisée

Bainite sphéroïdisée est une forme spécifique et souhaitable de bainite où la cémentite (Fe₃C), au lieu de se présenter sous forme de films continus ou de fines aiguilles, est présente sous forme de petites particules dispersées, particules sphéroïdales dans une matrice de ferrite. Il ne s'agit pas d'une phase distincte mais plutôt d'un état morphologique spécifique de la bainite qui offre une combinaison supérieure de propriétés.

Caractéristiques principales :

✅Microstructure : La caractéristique principale est la particules de cémentite sphéroïdale. Contrairement à la structure lamellaire de la perlite ou aux carbures interlathes de la bainite supérieure, les carbures de cette structure sont petits, arrondis et globulaires.

✅Mécanisme de formation : Elle n'est généralement pas formée directement à partir de l'austénite. Elle est obtenue par un traitement thermique spécifique appliqué à des structures bainitiques ou martensitiques existantes :

- Austempering avec maintien prolongé : L'acier est transformé de manière isotherme dans la région bainitique (austempering), mais le temps de maintien à température est considérablement allongé.

- Revenu de la baïnite : Une méthode industrielle plus courante consiste à prendre un acier ayant une microstructure bainitique (ou même martensitique) et à le soumettre à un traitement thermique. traitement de trempe prolongé à une température inférieure à la température critique inférieure (A₁), généralement entre 600°C et 700°C (1112°F - 1292°F). Ce processus est appelé sphéroïdisation recuit ou sphéroïdisation.

✅Force motrice : La force motrice est la réduction de l'énergie interfaciale. La surface totale de nombreuses petites sphères est bien inférieure à la surface de plaques ou d'aiguilles longues et minces. Au fil du temps, la morphologie du carbure évolue vers cet état thermodynamiquement plus stable et moins énergétique.

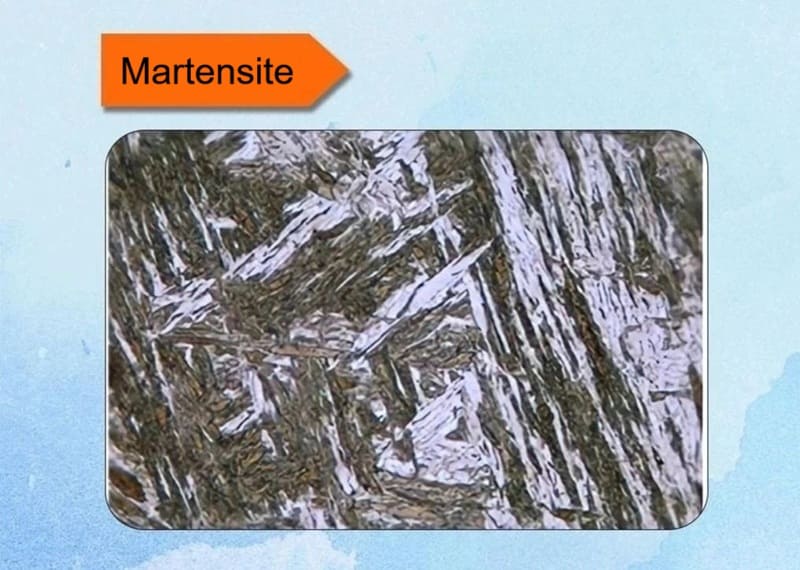

11. Martensite

Structure dure, en forme d'aiguille, formée par la trempe rapide de l'austénite, déformant le réseau en une forme tétragonale. Au microscope, elle se présente sous la forme de plaques aciculaires (en forme d'aiguille). Elle nécessite des taux de refroidissement élevés pour éviter la diffusion. La martensite est exceptionnellement dure mais cassante, parfaite pour les outils de coupe et les engrenages après avoir été trempée pour réduire la fragilité.

Caractéristiques principales :

- Mécanisme de formation : Transformation sans diffusion. Il s'agit du concept le plus important. Lorsque l'austénite est refroidie assez rapidement (trempée), les atomes de carbone n'ont pas le temps de se diffuser hors du réseau cristallin pour former de la cémentite (Fe₃C). Au lieu de cela, la structure de l'austénite FCC subit une transformation rapide, semblable à un cisaillement, au cours de laquelle les atomes de fer se réalignent pour former une cémentite (Fe₃C). Tétragone centré sur le corps (BCT) en emprisonnant les atomes de carbone.

- Structure cristalline : Tétragone centré sur le corps (BCT). Cette structure est similaire à une structure cubique centrée sur le corps (BCC), mais elle est étirée le long d'un axe (l'axe "c") en raison des atomes de carbone piégés. Le degré de tétragonalité (le rapport c/a) est directement proportionnel à la teneur en carbone. Le fer pur (0% carbone) forme une martensite BCC, mais toute quantité de carbone donne une structure BCT.

- Teneur en carbone : La martensite a exactement la même teneur en carbone que l'austénite mère à partir de laquelle elle s'est formée. Cette solution solide sursaturée de carbone dans le fer est à l'origine de son extrême dureté.

- Microstructure : Au microscope, elle présente un aspect aciculaire (en forme d'aiguille) ou latéral. La martensite à haute teneur en carbone ressemble à de fines aiguilles entrecroisées, tandis que la martensite à faible teneur en carbone a une structure plus lattée ou en plaques.

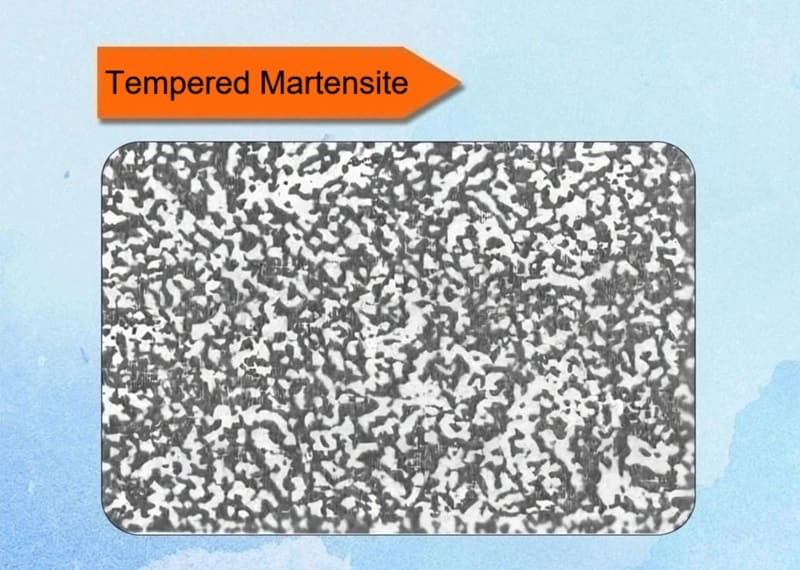

12. Martensite tempérée

Martensite trempée est la microstructure résultant du traitement thermique de la martensite telle qu'elle a été trempée. Bien que la martensite offre une dureté extrême, elle est trop fragile pour la plupart des applications. Le revenu est le processus essentiel qui transforme cette structure fragile en un matériau résistant, utilisable et technique.

Caractéristiques principales :

✅Définition : Il s'agit de la microstructure de martensite qui a été réchauffée à une température inférieure à la ligne A₁ (727°C / 1341°F) pour permettre une précipitation contrôlée et un soulagement du stress.

✅Processus : Trempe. Il s'agit d'un processus en trois étapes au cours duquel la martensite instable et sursaturée se décompose en un mélange plus stable :

- Phase 1 (jusqu'à ~200°C) : Les atomes de carbone se regroupent et précipitent sous la forme d'un carbure de transition appelé carbure d'epsilon (ε-carbure). La matrice reste tétragonale mais sa teneur en carbone est plus faible. Cette étape réduit légèrement les contraintes internes.

- Phase 2 (~200-300°C) : L'austénite retenue (si elle est présente) se décompose en bainite inférieure.

- Stade 3 (~300-700°C) : Le carbure epsilon et la martensite à faible teneur en carbone se décomposent en phases stables de ferrite (α-fer) et cémentite (Fe₃C). Les particules de cémentite se présentent d'abord sous la forme de précipités très fins, semblables à des aiguilles, puis elles se transforment en particules de cémentite. dégrossir et sphéroïdiser en petites particules arrondies au fur et à mesure que la température et la durée de la trempe augmentent.

✅Microstructure : La structure finale est une matrice de fines ferrite avec une dispersion uniforme de fines cémentite particules. La morphologie aciculaire (en forme d'aiguille) de la martensite d'origine est souvent encore visible.

13. Troostite tempérée

La troostite trempée est une microstructure formée pendant le revenu à moyenne température (350-500°C) de l'acier trempé. Il s'agit d'un mélange de ferrite et de cémentite très fine. Son aspect général est uniformément sombre et ses propriétés se situent entre celles de la martensite trempée et de la sorbite.

Caractéristiques principales (contexte historique) :

✅Formation : Elle a été définie comme la structure obtenue par la trempe de la martensite dans la plage d'approximativement 400°C à 500°C (750°F à 930°F).

✅Microstructure : Sous les microscopes optiques disponibles à l'époque, la troostite trempée apparaissait comme une matrice sombre et mal résolue. Nous savons aujourd'hui que cette microstructure est composée de.. :

- A matrice de ferrite qui a largement perdu la tétragonalité de la martensite.

- Particules de cémentite (Fe₃C) très fines, en forme d'aiguilles ou de bâtonnets précipitées dans cette matrice. Ces particules sont trop fines pour être résolues au microscope optique, d'où l'aspect sombre et sans relief.

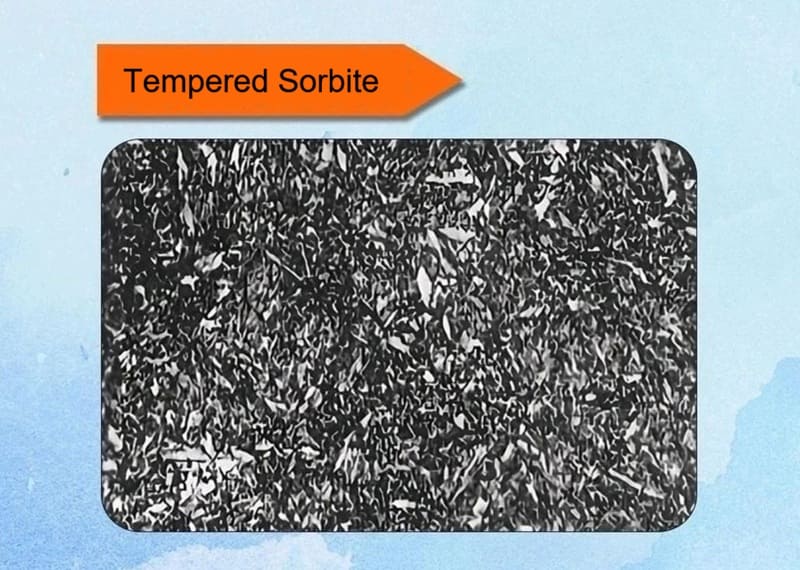

14. Sorbite tempérée

Le produit de la trempe à haute température (500-650°C) se compose de grains de ferrite polygonaux et de fines particules de cémentite uniformément réparties. La structure est dense et apparaît gris-noir, avec des limites difficilement discernables.

Caractéristiques principales:

✅Formation : Elle a été définie comme la structure obtenue par la trempe de la martensite à des températures d'environ 500°C à 650°C (930°F à 1200°F)-l'extrémité supérieure du spectre de la trempe.

✅Microstructure : Au microscope optique, elle se présentait sous la forme d'une matrice sombre avec des particules blanches mouchetées clairement visibles. Nous savons aujourd'hui que cette structure est composée de

- Une personne entièrement rétablie, équiaxe matrice de ferrite.

- Particules de cémentite (Fe₃C) grossières et sphéroïdisées Les carbures sont dispersés uniformément dans la matrice. Les carbures sont suffisamment grands pour être détectés au microscope optique, ce qui leur confère un aspect "moucheté" caractéristique.

Le rôle des structures métallographiques dans la conception des matériaux

Les structures métallographiques - l'arrangement microscopique des grains, des phases et des défauts dans un métal ou un alliage - constituent le lien fondamental entre l'histoire du traitement d'un matériau et ses propriétés finales. Dans la conception des matériaux, la compréhension et le contrôle de ces structures ne sont pas seulement importants, ils constituent l'essence même du domaine. Le paradigme central de la métallurgie physique est le suivant :

Traitement → Structure → Propriétés → Performance

Cela signifie que la façon dont vous fabriquez et traitez un matériau (transformation) détermine son architecture interne (structure), qui dicte ses caractéristiques mesurables (propriétés) et, en fin de compte, son efficacité dans une application réelle (performance).

La compréhension des structures métallographiques est essentielle à l'élaboration de matériaux sur mesure. En manipulant ces structures par le biais d'alliages et de traitements, les concepteurs peuvent optimiser les matériaux pour répondre à des besoins spécifiques, tels que les aciers à haute résistance pour les ponts ou les alliages légers pour les avions.

Les processus de traitement thermique tels que la trempe (refroidissement rapide pour la martensite) ou le recuit (refroidissement lent pour la sphéroïdite) modifient directement les structures, améliorant ainsi les propriétés. Par exemple, le revenu de la martensite réduit la fragilité tout en conservant la dureté.

Les avantages de la conception:

- Personnalisation : Adapter les structures aux environnements (par exemple, l'austénite pour la corrosion).

- Durabilité : Affiner les structures pour prolonger la durée de vie des matériaux et réduire les déchets.

En conclusion, les 14 structures métallographiques clés constituent le schéma directeur des métaux, dont elles façonnent les propriétés et les performances de manière à favoriser le progrès technologique. Qu'il s'agisse de renforcer la résistance des alliages ou d'améliorer l'efficacité des systèmes énergétiques, ces structures microscopiques sont fondamentales pour les innovations dans tous les secteurs. À mesure que nous décodons ces structures complexes, le potentiel de développement de matériaux plus intelligents et plus durables devient illimité. L'avenir de la métallurgie promet des percées qui continueront à transformer notre monde.

Pour qualité supérieure métal réfractaire produits, Heege Metal fournit des solutions sur mesure et des techniques d'usinage de précision pour diverses applications.

Vous recherchez des produits métalliques réfractaires de qualité supérieure ? Contactez-nous dès aujourd'hui !